한부모 이주여성의 가족해체 이후 삶의 경험과 회복 과정에 관한 질적 사례연구

A Qualitative Case Study on the Life Experiences and Recovery Process of Single-Parent Immigrant Women After Family Dissolution

- 한국다문화복지학회

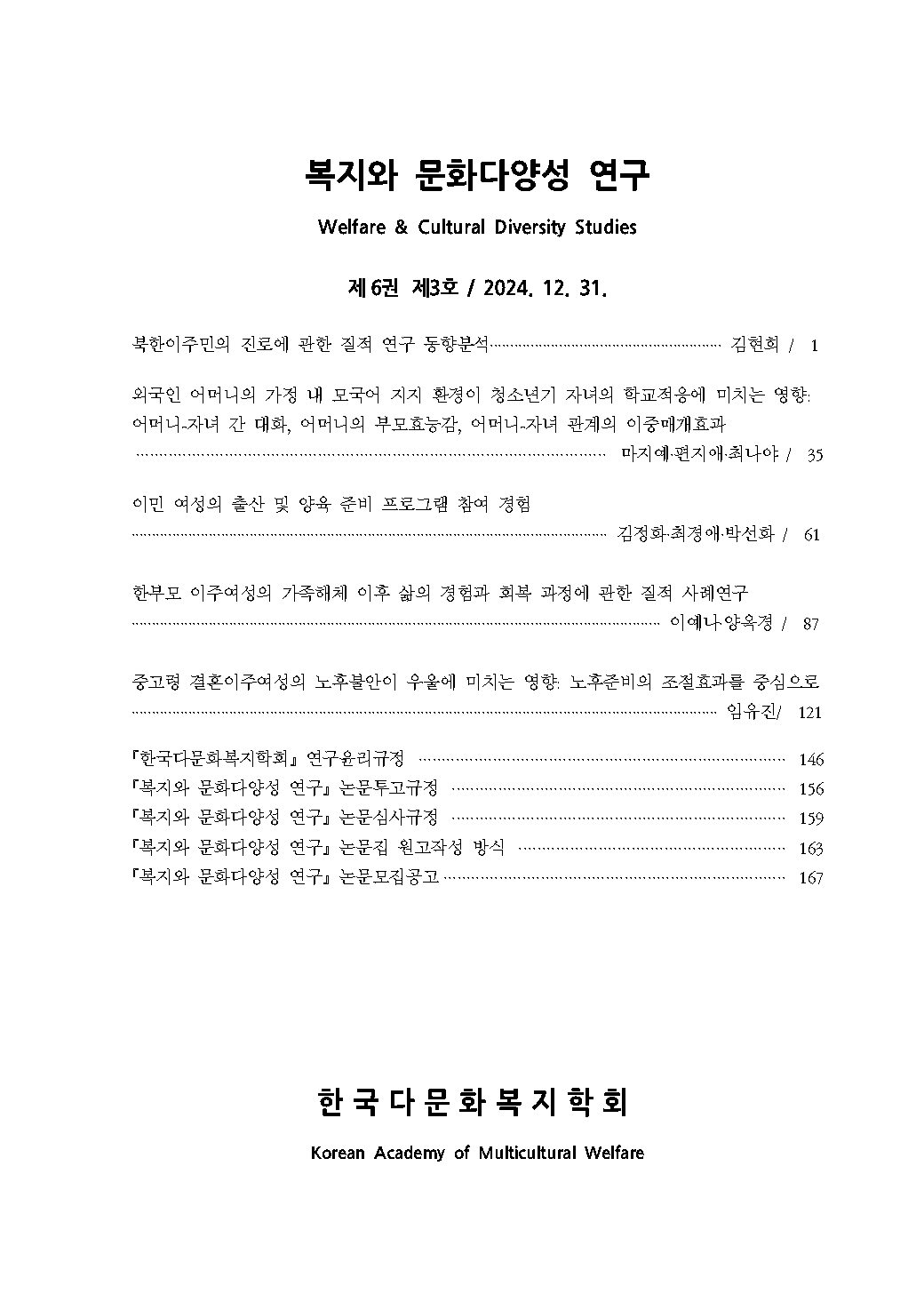

- 복지와 문화다양성연구

- 복지와 문화다양성 연구 제6권 제3호

-

2024.1287 - 120 (34 pages)

-

DOI : 10.51155/KAMW.2024.6.3.87

- 288

본 연구는 한부모 이주여성의 가족해체 이후 삶의 경험과 회복 과정에 관한 구체적인 의미와 양상을 심층적으로 이해하고자 하였다. 이를 위해 2024년 2월부터 5월까지 연구참여자 총 11명을 대상으로 각 2회 기의 심층 면접을 통한 질적 사례연구를 실시하였다. 연구참여자들은 현재 한국에 거주하고 있는 이주여성으로 결혼이민자·귀화자 여성으로, 이혼, 사별, 미혼모 등의 사유로 홀로 자녀를 양육하고 있다. 분석 결과 ‘고립무원의 삶의 여정’, ‘한부모, 이주민, 여성의 교차로에서 외로운 투쟁’,‘끊임없이 희망의 길을 찾아 나아감’이라는 핵심 범주 3개와 하위범주 8개 그리고 16개의 의미 단위가 도출되었다. 이러한 연구 결과에 근거하여 지역사회 내 한부모 이주여성을 대상으로 지속적인 사례관리 및 발굴, 일자리 사업의 내실화 및 자녀 돌봄 서비스가 연계, 한부모 이주여성 인식개선 및 사회통합 프로그램 마련의 실천적 제언과 한부모 이주여성 지원체계의 연계 및 정책적 기반 구축, 한부모 이주여성 대상 수급 기준 및 귀화 조건의 완화, 그리고 공공기관의 이주민 대응 매뉴얼 내실화 및 접근성 제고 등을 정책적 제언으로 제시하였다.

This study aims to deeply understand the specific meanings and patterns in the recovery process within the context of the life experiences of single-parent immigrant women after family dissolution. The participants are marriage immigrants or naturalized women currently residing in South Korea, raising children alone due to reasons such as divorce, bereavement, or being unmarried mothers. The analysis revealed three core categories: “The journey of a life in isolation”,“Lonely Struggles at the Intersection of Single-Parent, Migrant, and Woman” and “Continuously Seeking the Path of Hope” along with eight subcategories and 16 meaning units. Based on these research findings, practical recommendations for supporting single-parent immigrant women in the community include continuous case management and identification, strengthening job placement programs, and linking child care services. Additionally, it is recommended to implement programs for improving perceptions of single-parent immigrant women and promoting social integration. Policy recommendations include establishing a coordinated support system and policy framework for single-parent immigrant women, relaxing the criteria for receiving support and naturalization conditions for these women, and enhancing the responsiveness and accessibility of public institutions' manuals for dealing with immigrants.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 선행연구

Ⅲ. 연구방법

Ⅳ. 연구 결과

Ⅴ. 결론 및 제언

참고문헌

(0)

(0)