외국인 근로자 소비활성화를 위한 주제범위 문헌고찰: 심리사회적 관점의 발견

A Scoping Review on the Activation of Consumption Among Migrant Workers: Insights from a Psychosocial Perspective

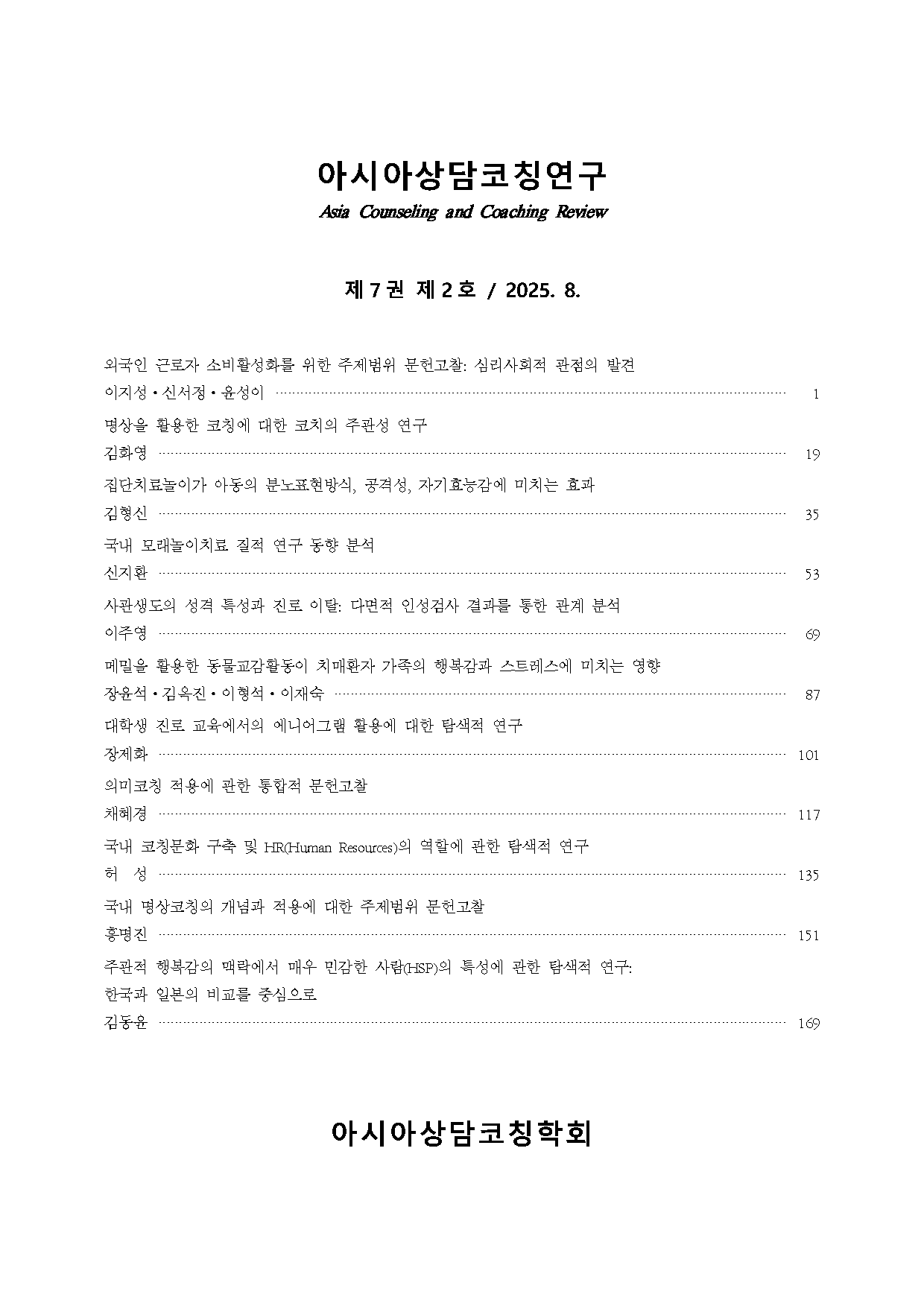

- 아시아상담코칭학회

- Asia Counseling and Coaching Review

- 제7권 제2호

-

2025.081 - 17 (17 pages)

-

DOI : 10.47018/accr.2025.7.2.1

- 33

본 연구는 외국인 근로자의 소비활동이 지역경제에 미치는 영향을 분석하고 이를 촉진하기 위한 정책적 · 학문적 방향을 제시하고자 주제범위 문헌고찰(scoping review)을 수행하였다. 최근 외국인 근로자는 단순한 노동력을 넘어 지역경제 순환의 소비 주체로 주목받고 있으며, 특히 인구 감소 지역에서는 소비 확대의 중요한 기제로 작용하고 있다. 본 연구는 Arksey와 O’Malley(2005)의 6단계 절차를 적용하여 2025년 3월까지 국내에서 발표된 관련 문헌 21편을 분석하였다. 그 결과, 외국인 근로자의 소비는 고용안정성, 정주 의지, 심리사회적 요인, 문화적 수용성, 지역사회 통합 수준 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 특히 소비는 경제활동을 넘어 사회통합의 지표로 기능하며, 정책 설계에 있어 정서적 안정과 문화적 적응을 반영한 통합적 접근이 요구된다. 본 연구는 외국인 근로자의 소비활동을 단순한 경제 행위가 아닌 지역사회 참여의 실천으로 조명함으로써, 향후 정책적 실천 전략 수립의 기반을 제공한다.

This study conducted a scoping review to analyze the impact of migrant workers’ consumption activities on regional economies and to propose academic and policy directions to promote such activities. In recent years, migrant workers have come to be recognized not merely as a labor force, but as key agents of local economic circulation through their consumption. This is particularly evident in depopulated regions, where the expansion of migrant consumption serves as a critical economic driver. Applying the six-stage framework proposed by Arksey and O’Malley (2005), this study reviewed 21 domestic studies published up to March 2025. The findings reveal that migrant workers’ consumption is influenced by a variety of factors, including employment stability, settlement intention, psychosocial variables, cultural acceptance, and the level of social integration within local communities. Notably, consumption serves not only as an economic activity but also as an indicator of social integration. These results suggest the need for an integrated policy approach that accounts for emotional stability and cultural adaptation in promoting consumption among migrant workers. By highlighting consumption as a form of local participation rather than a purely economic act, this study provides a foundation for developing future policy and practical strategies.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 연구 방법

Ⅲ. 연구 결과

Ⅳ. 결론

참고문헌

(0)

(0)